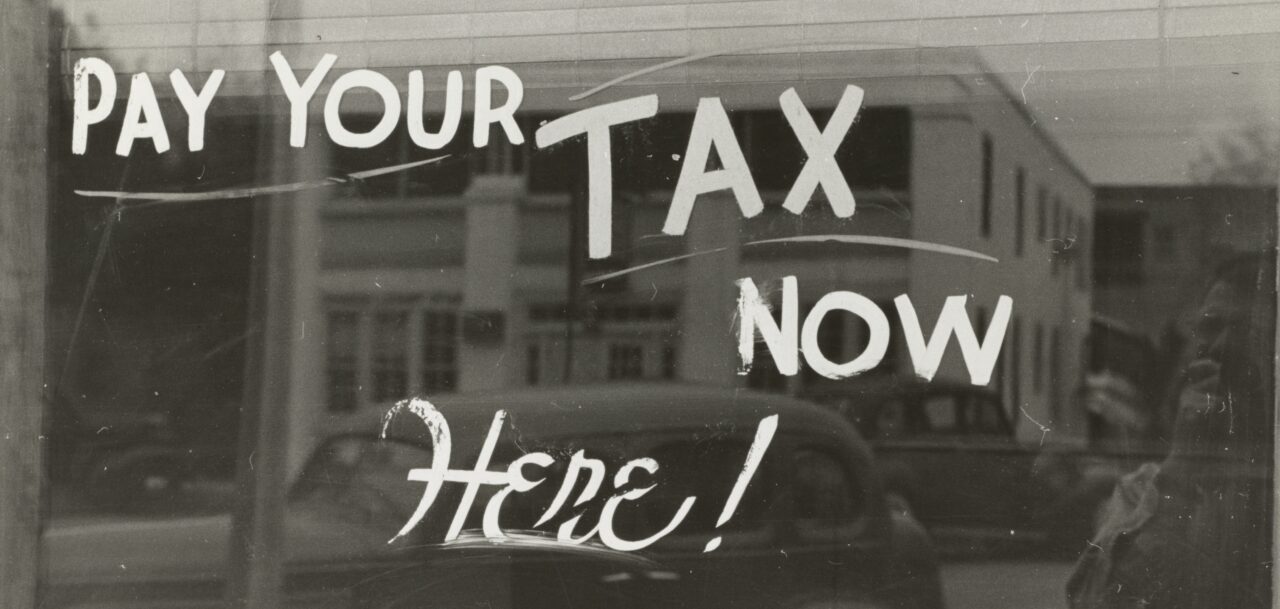

帰化申請で納税と社会保険が重要な理由|未納は不許可?専門家が徹底解説

帰化申請サポート

日本での生活が長くなり、「日本人として、この国で生きていきたい」と考えるようになったとき、多くの方が「帰化申請」を検討します。しかし、帰化への道は決して平坦ではありません。

特に、日々の生活に追われる中で見落としがちな「納税」や「社会保険」の義務が、実は帰化の許可を左右する極めて重要な要素であることをご存知でしょうか。

ご自身で申請準備を進める中で、「税金の支払いに漏れがあったかもしれない」「年金を払っていない期間がある」といった不安を抱える方は少なくありません。これらの問題は、帰化の「素行要件」や「生計要件」に直結し、審査に大きな影響を与えます。

こちらの記事では、帰化申請における納税義務と社会保険の重要性について詳しく見ていきたいと思います。

― 目次 ―

帰化申請の根幹をなす「素行要件」と「生計要件」

帰化申請の審査において、納税や社会保険の状況がなぜこれほどまでに重視されるのでしょうか。

それは、国籍法で定められた帰化の許可要件である「素行要件」と「生計要件」に深く関わっているからです。

これらの要件は、申請者が日本国民として社会に受け入れられるに足る人物かどうかを判断するための、いわば”ものさし”の役割を果たします。まずは、これらの要件が具体的に何を意味するのかを正しく理解することが、帰化への第一歩となります。

素行要件とは?-善良な国民としての証

国籍法第5条第1項第3号には、「素行が善良であること」が帰化の条件として定められています。

これは非常に抽象的な表現ですが、具体的には日本の法律や社会のルールを守り、社会に迷惑をかけることなく、善良な市民として生活しているかが問われます。

審査では、以下のような点が総合的に考慮されます。

- 納税の義務:所得税や住民税などをきちんと納めているか。

- 公的年金・医療保険料の納付:国民年金や健康保険料などをきちんと納めているか。

- 犯罪歴:懲役や禁錮、罰金などの刑罰を受けていないか。

- 交通違反:重大な交通違反や、軽微な違反を繰り返していないか。

特に納税や社会保険料の納付は、国民の三大義務の一つである「納税の義務」を誠実に果たしているかを示す直接的な証拠となります。

滞納や未納がある場合、「法律を守る意識が低い」「国民としての義務を果たす意思がない」と判断され、素行が善良であるとは認められにくくなります。

生計要件とは?-日本で安定して暮らしていく力

国籍法第5条第1項第4号では、「自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること」が条件とされています。

これは、申請者本人やその家族が、日本で安定した生活を送り続けることができる経済的な基盤があるかどうかを審査するものです。

この要件は、申請者一人の収入だけで判断されるわけではありません。配偶者や同居の親族を含めた世帯全体の収入や資産、支出のバランスが総合的に評価されます。

納税証明書や課税証明書は、この生計要件を証明するための最も重要な書類の一つです。

安定した収入があり、それに見合った税金をきちんと納めていることは、経済的に自立していることの客観的な証明となるのです。逆に、税金の滞納があったり、収入が極端に不安定であったりすると、日本で安定した生活を送ることが難しいと判断される可能性があります。

【納税義務】住民税・所得税のチェックポイント

帰化申請において、税金の納付状況は非常に厳しくチェックされます。特に住民税と所得税は、個人の所得に直接関わる重要な税金です。

ここでは、会社員、個人事業主、会社経営者といった立場別に、どのような点に注意し、どのような書類を準備する必要があるのかを具体的に見ていきましょう。

納税証明書に「未納」の文字があれば、それだけで申請が認められない可能性が極めて高くなります。

会社員の場合の注意点

会社員の方は、給与から税金が天引き(源泉徴収)されているため、納税意識が薄れがちですが、油断は禁物です。

例えば、副業で年間20万円を超える所得があるにもかかわらず確定申告をしていなかったり、年の途中で転職して年末調整が正しく行われていなかったりするケースが見受けられます。

また、同居している家族全員の納税状況も審査の対象となります。

配偶者がパートで働いていて収入が一定額を超えている場合や、アルバイトをしている子供がいる場合など、家族の納税状況もしっかりと確認しておく必要があります。

- 住民税の納税証明書(直近1〜2年分、同居家族分も含む)

- 住民税の課税証明書(または非課税証明書)(直近1〜2年分、同居家族分も含む)

- 源泉徴収票(直近1年分、転職した場合は前職分も)

- (確定申告をしている場合)所得税の納税証明書(その1、その2)

個人事業主・会社経営者の場合の注意点

個人事業主や会社経営者の方は、ご自身の税金だけでなく、事業に関する税金(法人税、事業税、消費税など)も審査対象となるため、より一層の注意が必要です。

確定申告の内容が適切であるかはもちろん、売上や経費の計上が正しいかどうかも見られます。

よくあるケースとして、プライベートな支出を経費として計上している、売上を意図的に少なく申告しているといったことが挙げられます。

これらは脱税行為とみなされ、発覚した場合は帰化申請が不許可になるだけでなく、追徴課税などのペナルティを受ける可能性もあります。

例えば、ある個人事業主のAさんは、家族との旅行費用を「出張費」として経費計上していました。帰化申請の面談で、その出張の具体的な内容について質問され、しどろもどろに。

結局、不適切な経費計上が発覚し、申請は不許可となりました。税務調査に発展し、多額の追徴課税を支払うことになったのです。このような事態を避けるためにも、日頃から適正な会計処理を心がけることが重要です。

- 上記「会社員」の書類一式

- 所得税の納税証明書(その1、その2)(直近3年分)

- 事業税の納税証明書(直近3年分)

- 消費税の納税証明書(課税事業者の場合、直近3年分)

- (法人経営者の場合)法人税、法人事業税、法人住民税の納税証明書(直近3年分)

- 確定申告書(控)の写し

【社会保険】年金・健康保険のチェックポイント

税金と並んで、帰化申請で厳しく審査されるのが、年金や健康保険といった社会保険料の納付状況です。

「外国籍だから日本の年金は関係ない」と考えて未納のままにしていると、それが原因で不許可となるケースが後を絶ちません。

日本に住む20歳以上60歳未満の人は、国籍を問わず公的年金への加入が義務付けられています。この義務を果たしているかどうかが、素行要件の判断において重要な指標となるのです。

年金の未納・滞納は絶対にNG

帰化申請の審査では、原則として直近1年間の年金保険料の納付状況が確認されます。

もし未納期間がある場合は、申請前に必ず納付しなければなりません。以前は申請直前にまとめて支払うことも認められていましたが、近年審査が厳格化しており、継続的な支払い実績が重視される傾向にあります。

「これまで一度も払ったことがない」という方は、まずはお近くの年金事務所に相談し、後納制度などを利用して支払える期間の分だけでも納付することが不可欠です。

ただし、経済的な理由で支払いが困難な場合は、免除や猶予の制度があります。これらの制度を正規に利用している場合は問題ありませんが、手続きをせずに単に支払っていない「未納」の状態は、帰化申請において致命的です。

会社員の方は厚生年金に加入しているため問題になることは少ないですが、転職の際に国民年金への切り替え手続きを忘れて未納期間が発生してしまうことがあります。

個人事業主やフリーランスの方は、国民年金への加入と保険料の納付を自分で行う必要があるため、特に注意が必要です。

健康保険の加入も必須

健康保険についても同様です。会社員であれば会社の社会保険に、それ以外の方は国民健康保険に加入する義務があります。

保険料の滞納がある場合は、申請前に必ず解消しておく必要があります。

審査では、保険証のコピーの提出を求められるほか、国民健康保険の場合は納付証明書の提出が必要になることもあります。

家族の加入状況も確認されるため、世帯全員が適切に健康保険に加入し、保険料を納めているかを確認しましょう。

- ねんきん定期便、または年金保険料の納付が確認できる書類(直近1年分)

- 健康保険証のコピー(申請者及び同居家族全員分)

- (国民健康保険の場合)国民健康保険料納付証明書

扶養家族に関する注意点とよくある落とし穴

納税や社会保険と密接に関わるのが「扶養」の考え方です。税金や社会保険料の負担を軽くするために、扶養控除の制度を利用している方は多いでしょう。

しかし、この扶養の扱いを誤ると、帰化申請で思わぬ指摘を受けることがあります。

特に、本国に住む親族を扶養に入れている場合や、配偶者の収入が扶養の範囲を超えている場合などは、慎重な確認が必要です。

本国の親族を扶養に入れているケース

海外に住む親族を扶養に入れること自体は、一定の要件を満たせば可能です。しかし、税金の負担を軽くすることだけを目的として、実態のない扶養控除を適用しているケースが散見されます。

帰化申請では、本国の親族を扶養に入れている場合、その親族との関係を証明する書類(戸籍謄本など)に加え、実際に生活費を送金していることを証明する「送金関係書類」の提出を求められます。

金融機関を通じた海外送金の記録などがこれにあたり、「手渡しなので記録がない」という主張は通用しません。

また、送金額が年間数万円程度など、社会通念上「扶養している」とは言えないほど少額である場合も、扶養の実態がないと判断される可能性があります。

もし、不適切な扶養控除を行っている場合は、速やかに税務署で修正申告を行い、未納分の税金を納付する必要があります。

配偶者や子供の収入オーバー

もう一つの注意点は、扶養に入れている配偶者や子供の収入が、扶養の範囲とされる所得基準(いわゆる「103万円の壁」や「130万円の壁」など)を超えてしまっているケースです。

例えば、妻を扶養に入れていたBさんのケース。Bさんの妻はパートで働いていましたが、シフトを増やした結果、年収が130万円を超えてしまいました。

しかしBさんは、妻を社会保険の扶養に入れたままでした。これは不適切な状態であり、本来であれば妻自身が国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

帰化申請の審査では、家族全員の所得証明書や課税証明書を提出するため、このような収入オーバーは必ず発覚します。

意図的でなかったとしても、「法律や制度への理解が不足している」と見なされ、審査にマイナスの影響を与える可能性があります。扶養家族の収入状況は、日頃から正確に把握しておくことが大切です。

まとめ

この記事では、帰化申請における納税と社会保険の重要性について、具体的なチェックポイントや注意点を交えながら解説しました。

帰化を許可されるということは、単に国籍が変わるだけでなく、日本社会の一員として、その責任と義務を負うことを意味します。

納税や社会保険料の納付は、その最も基本的で重要な義務の一つです。これらの義務を誠実に果たしていることは、「素行が善良であること(素行要件)」、そして「日本で安定して生活していけること(生計要件)」を証明する上で不可欠です。

未納や滞納、不適切な扶養控除などは、申請が不許可となる直接的な原因となります。

ご自身で申請を準備されている方は、この記事で挙げたポイントを参考に、ご自身とご家族の状況を今一度、徹底的に確認してみてください。

もし少しでも不安な点や不明な点があれば、そのままにせず、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、見落としを防ぎ、スムーズで確実な帰化申請を実現することができるでしょう。

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容

- 帰化申請に関するコンサルタント

- 法務局へ提出する書類の収集

- 法務局へ提出する書類の作成

- 申請時に法務局へ同行

- 結果受領に至るまでのサポート

費用

サポートの流れ

-

1.お問い合わせ

電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。

些細なことでもお気軽にお尋ねください。

-

2.面接 / 見積

ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。

また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

-

3.ご依頼の確定

サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。

着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

-

4.書類の収集・作成

当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。

お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

-

5.法務局での確認

申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。

行政書士が代わって出頭いたします。

-

6.法務局で申請

お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。

(申請には申請者本人が出向く必要があります。)

また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

-

7.面接の連絡

申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

-

8.面接

予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

-

9.審査

審査には通常9カ月から1年半程度かかります。

この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

-

10.法務局から連絡

法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。

お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

経歴紹介

理工系の学部卒業

機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属

2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職

製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)

事業会社を売却、代表取締役退任

行政書士事務所開業、現在に至る