【完全ガイド】韓国の登録基準地が不明な方へ。帰化・相続で困らないための調査方法を徹底解説

帰化申請サポート

帰化申請や相続手続きを進める中で、在日韓国人・朝鮮人の方が必ず直面するのが、ご自身のルーツを証明する韓国の各種証明書(基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本など )の取得です。

これらの書類を日本国内の韓国領事館で取得する際には、「登録基準地(とうろくきじゅんち)」という情報が不可欠となります。これは、日本における「本籍地」に相当する重要な情報です。

しかし、日本で生まれ育った方々の中には、ご自身やご両親の登録基準地を正確に把握していないケースが少なくありません。「手続きを進めたいのに、最初のステップでつまずいてしまった…」そんな悩みを抱えていませんか?

こちらの記事では、帰化や相続に不可欠な「登録基準地」が分からない場合の具体的な調査方法について、専門家の視点から詳しく見ていきたいと思います。

― 目次 ―

そもそも「登録基準地」とは?日本の本籍地との違い

「登録基準地」という言葉に馴染みがない方も多いかもしれません。まずは、この登録基準地がどのようなもので、なぜ手続きに必要不可欠なのかを理解することから始めましょう。この知識は、今後の手続きをスムーズに進めるための基礎となります。

2008年の法改正で「本籍地」から「登録基準地」へ

韓国では、2008年1月1日に戸籍制度が廃止され、新たに「家族関係登録制度」が施行されました。 これに伴い、従来の「本籍地」という概念に代わって「登録基準地」が導入されたのです。

日本の戸籍が「家」単位で編成されるのに対し、韓国の新しい家族関係登録簿は「個人」単位で作成されます。 登録基準地は、その個人の家族関係登録簿を管理・特定するための基準となる住所情報であり、必ずしも現住所や出生地と一致するわけではありません。

2008年以前から戸籍があった方は、原則として従来の戸籍の本籍地がそのまま登録基準地として引き継がれています。 そのため、古い世代の方にとっては「本籍地」という言葉の方が馴染み深いかもしれません。

なぜ帰化や相続で「登録基準地」が必要なのか?

帰化申請や相続手続きでは、申請者や被相続人の身分関係(出生、婚姻、親子関係など)を正確に証明する必要があります。

在日韓国人・朝鮮人の方の場合、その身分関係は韓国の法律に基づいて登録されているため、韓国の役所が発行する公的な証明書(家族関係証明書、除籍謄本など)を提出しなければなりません。

そして、これらの証明書を韓国領事館に請求する際、膨大なデータの中から個人の記録を正確に探し出すための「検索キー」となるのが「登録基準地」なのです。登録基準地が分からなければ、領事館は証明書を発行することができず、手続きが完全にストップしてしまいます。

- 帰化申請:日本国籍を取得するために、申請者の身分関係を証明する書類として必要。

- 相続手続き:誰が正当な相続人であるかを確定させるために、被相続人の出生から死亡までの身分関係が記録された一連の書類が必要。

- その他:婚姻・離婚・養子縁組などの身分変動の届出や、韓国パスポートの申請時にも必要となります。

お金をかけずに試せる!登録基準地の基本的な調べ方

専門家に依頼したり、公的な書類を取り寄せたりする前に、まずはご自身で試せる方法がいくつかあります。意外と身近なところに、登録基準地を知る手がかりが眠っているかもしれません。費用をかけずにできる基本的な調査方法から始めてみましょう。

親・兄弟・親族に聞いてみる

最も確実で最初に試すべき方法は、ご両親や兄弟、韓国にルーツを持つ親族に直接尋ねることです。特に、ご両親や年長の親族は、ご自身の登録基準地を記憶している可能性が高いでしょう。

また、過去に以下のような手続きを経験した親族がいれば、その際に取得した書類に登録基準地が記載されていることがあります。

- 韓国パスポートの申請・更新

- ご自身の結婚や、お子さんの出生届

- ご自身や他の親族の帰化申請

- 相続手続き

「昔、おじいちゃんが帰化するときに、韓国の戸籍をたくさん集めていたみたいだよ」といった話が、重要な手がかりになることもあります。

古い書類や手帳を確認する

ご自宅のタンスや引き出しの奥に、古い書類が眠っていませんか?以下の書類には、登録基準地が記載されている可能性があります。

- 古い韓国の戸籍謄本(除籍謄本):コピーでも構いません。漢字やハングルで地名が書かれていれば、それが有力な情報です。

- 民団(在日本大韓民国民団)の手帳:緑色の「大韓民国国民登録証」など、民団が発行した手帳に記載がある場合があります。

- ご両親の「婚姻届出記載事項証明書」:ご両親が日本で婚姻届を提出した場合、その市区町村役場で「婚姻届出記載事項証明書」を請求できます。その際、「添付書類も合わせて請求」することがポイントです。運が良ければ、添付資料として当時の韓国戸籍が含まれていることがあります。

領事館や民団に問い合わせる

ご自身で調べても分からない場合は、公的機関への問い合わせを検討します。

- 管轄の韓国総領事館:過去に在外国民登録をしていたり、パスポートを申請したことがあったりする場合、領事館に記録が残っている可能性があります。パスポートを持参して窓口で相談すると、教えてもらえるケースもあるようですが、担当者や領事館の方針によるため、確実な方法ではありません。

- 民団の支部:ご両親や親族が民団に加入していた場合、団員情報として記録が残っている可能性があります。ただし、問い合わせの際に手数料や団費を請求される場合があるようです。

最終手段!法務省へ「外国人登録原票」を開示請求する方法

あらゆる手を尽くしても登録基準地が判明しない――。そんな時の最後の切り札となるのが、「外国人登録原票」の開示請求です。これは、かつて日本に住む外国人の情報が記録されていた公的な書類であり、登録基準地を知るための非常に有力な手がかりとなります。

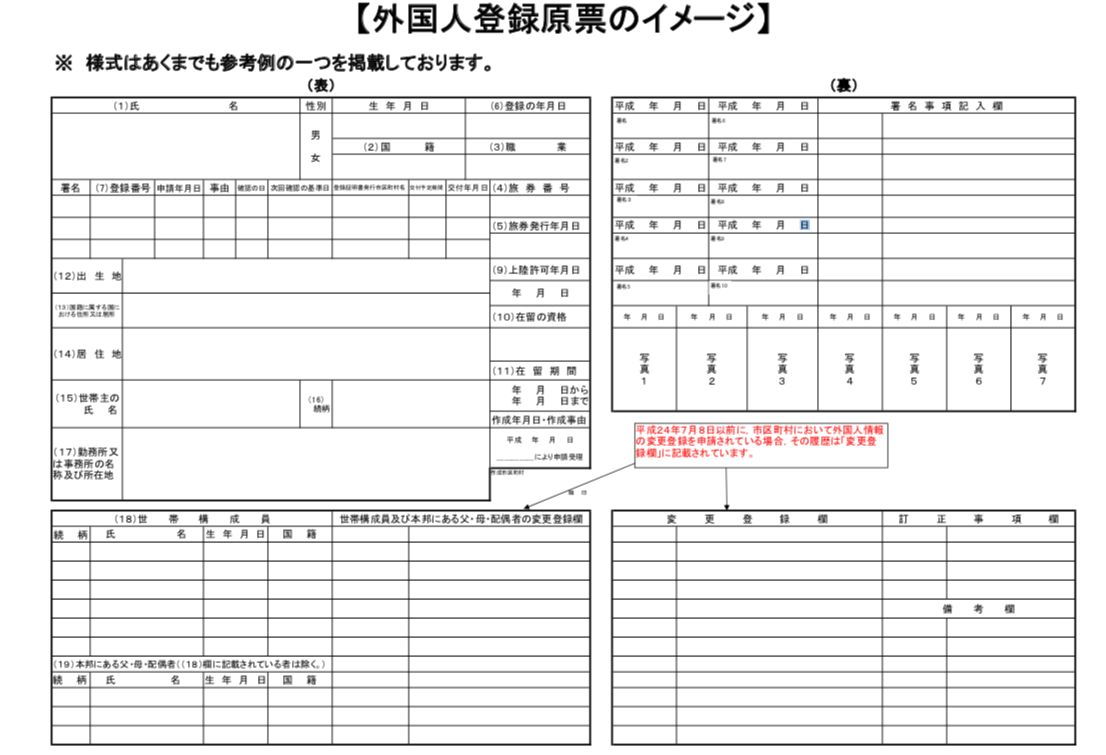

「外国人登録原票」とは?

2012年7月8日まで、日本に中長期間滞在する外国人には「外国人登録」が義務付けられており、その情報は各市区町村が「外国人登録原票」というファイルで管理していました。

この原票には、氏名や生年月日といった基本情報に加え、「国籍の属する国における住所又は居所」という項目があり、ここに韓国での本籍地(現在の登録基準地に相当)が記載されている可能性が高いのです。

2012年7月9日に外国人登録制度が廃止され、在留カード制度が始まると、全国の市区町村で保管されていた外国人登録原票は、すべて法務省(現在は出入国在留管理庁)に移管されました。そのため、現在この原票の情報を確認するには、出入国在留管理庁に対して「開示請求」という手続きを行う必要があります。

生存している方の原票:「保有個人情報開示請求」

ご自身や、まだご存命の親族の外国人登録原票を取得する場合は、「保有個人情報開示請求」という手続きを行います。

請求ができるのは、原則として本人、またはその法定代理人(親権者や成年後見人)に限られます。郵送での請求が一般的で、請求してから開示決定までには通常30日程度の期間を要します。

- 保有個人情報開示請求書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。[12]

- 本人確認書類:運転免許証や特別永住者証明書のコピーなど。

- 住民票の写し:(30日以内に発行されたもの)

- 収入印紙300円分:請求書に貼り付けます。[5]

- 返信用封筒:ご自身の住所・氏名を記入し、切手を貼付します。[5]

※詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで必ずご確認ください。

亡くなった方の原票:「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」

既に亡くなられているご両親や祖父母の登録基準地を調べるために、その方の外国人登録原票が必要になることも多いでしょう。

個人情報保護の観点から、亡くなった方の情報は原則として「開示請求」の対象外です。しかし、相続手続きなどで必要な場合に備え、行政サービスの一環として一定の範囲の親族が「写しの交付」を請求できる制度が設けられています。

請求できるのは、亡くなった方の配偶者、子、父母、祖父母、孫、兄弟姉妹などです。

- 死亡した外国人に係る外国人登録原票の写し交付申出書:出入国在留管理庁のウェブサイトからダウンロードできます。

- 申出人の本人確認書類:運転免許証のコピーなど。

- 亡くなった方との関係を証明する資料:日本の戸籍謄本や韓国の家族関係証明書など。

- 亡くなった方の死亡の事実が記載された資料:日本の戸籍(除籍)謄本や住民票の除票など。

- 返信用封筒:ご自身の住所・氏名を記入し、切手を貼付します。

※手数料はかかりません。詳細は出入国在留管理庁のウェブサイトで必ずご確認ください。

(出典:法務省出入国管理庁)

【ケース別】私に合った登録基準地の探し方は?

これまで様々な調査方法をご紹介しましたが、「自分の場合はどれから試せばいいの?」と迷う方もいるかもしれません。ここでは、具体的な家族構成や状況を想定したエピソードを通じて、最適な調査の進め方を見ていきましょう。

ケース1:父の相続で登録基準地が必要になったAさん(40代・特別永住者)

先日、父が亡くなり、相続手続きのために父の出生から死亡までの韓国戸籍が必要だと知ったAさん。しかし、父も母も登録基準地を知りませんでした。

【Aさんの調査ステップ】

- 親族への聞き取り:まず、韓国にいる叔父(父の弟)に連絡。すると、叔父は自身の登録基準地を把握しており、「たぶん兄貴も同じはずだ」と教えてくれました。

- 情報の裏付け:念のため、Aさんは父の「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求」を行いました。約1ヶ月後、届いた原票の写しには、叔父から聞いた通りの地名が記載されていました。

- 解決:Aさんは、この登録基準地を使って、無事に父の除籍謄本や家族関係証明書を取得し、相続手続きを進めることができました。

⇒まずは親族に確認し、その情報が正しいかを行政書類で裏付ける、という堅実な方法が功を奏したケースです。

ケース2:帰化を決意したBさん(30代・会社員)

日本で生まれ育ち、日本人の配偶者と結婚したBさん。将来のことを考え、帰化申請を決意しました。両親は既に他界しており、頼れる親族もいません。

【Bさんの調査ステップ】

- 書類の捜索:両親が遺した書類を整理したところ、古い封筒から父の「大韓民国国民登録証」と、母が結婚前に取得したと思われる韓国の戸籍謄本(ハングル表記)を発見しました。

- 専門家へ相談:Bさんはそれらの書類を行政書士に見せ、解読を依頼。その結果、両方の書類に同じ「本籍地」が記載されていることが判明しました。

- 解決:それが自身の登録基準地であることを確信したBさんは、すぐに領事館で必要書類を取得し、帰化申請の準備を始めることができました。

⇒両親が遺した古い書類が、決定的な手がかりとなったケースです。諦めずに探してみることが重要です。

まとめ

帰化や相続という人生の重要な局面で必要となる「登録基準地」。情報が分からず不安に感じるかもしれませんが、一つ一つ段階を踏んで調査すれば、道は必ず開けます。

今回の記事のポイントをまとめます。

- 登録基準地は、韓国の身分関係証明書を取得するための必須情報です。

- まずは、両親や親族に聞く、古い書類を探すなど、お金のかからない方法から試しましょう。

- ご両親の婚姻届を請求する際は「添付書類」も忘れずに請求するのがコツです。

- あらゆる方法を試しても分からない場合は、最終手段として出入国在留管理庁へ「外国人登録原票」の開示・交付請求を行いましょう。

- 手続きはご自身の状況(生存か死亡か)によって異なるため注意が必要です。

- ご自身での調査が難しい場合や、時間がない場合は、行政書士などの専門家に相談するのも有効な選択肢です。

登録基準地の調査は、ご自身のルーツを辿る旅でもあります。この記事が、皆様の手続きの一助となれば幸いです。

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。登録基準地の調査でお困りの場合も、お気軽にご相談ください。

サービス内容

- 帰化申請に関するコンサルティング

- 法務局へ提出する書類の収集

- 法務局へ提出する書類の作成

- 申請時に法務局へ同行

- 結果受領に至るまでのサポート

費用

サポートの流れ

-

1.お問い合わせ

電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。

些細なことでもお気軽にお尋ねください。

-

2.面接 / 見積

ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。

また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

-

3.ご依頼の確定

サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。

着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

-

4.書類の収集・作成

当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。

お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

-

5.法務局での確認

申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。

行政書士が代わって出頭いたします。

-

6.法務局で申請

お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。

(申請には申請者本人が出向く必要があります。)

また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

-

7.面接の連絡

申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

-

8.面接

予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

-

9.審査

審査には通常9カ月から1年半程度かかります。

この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

-

10.法務局から連絡

法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を監修した人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

定型的な業務以外にもできる限り対応させていただいております。

お困り事がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

経歴紹介

理工系の学部卒業

機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属

2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職

製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)

事業会社を売却、代表取締役退任

行政書士事務所開業、現在に至る