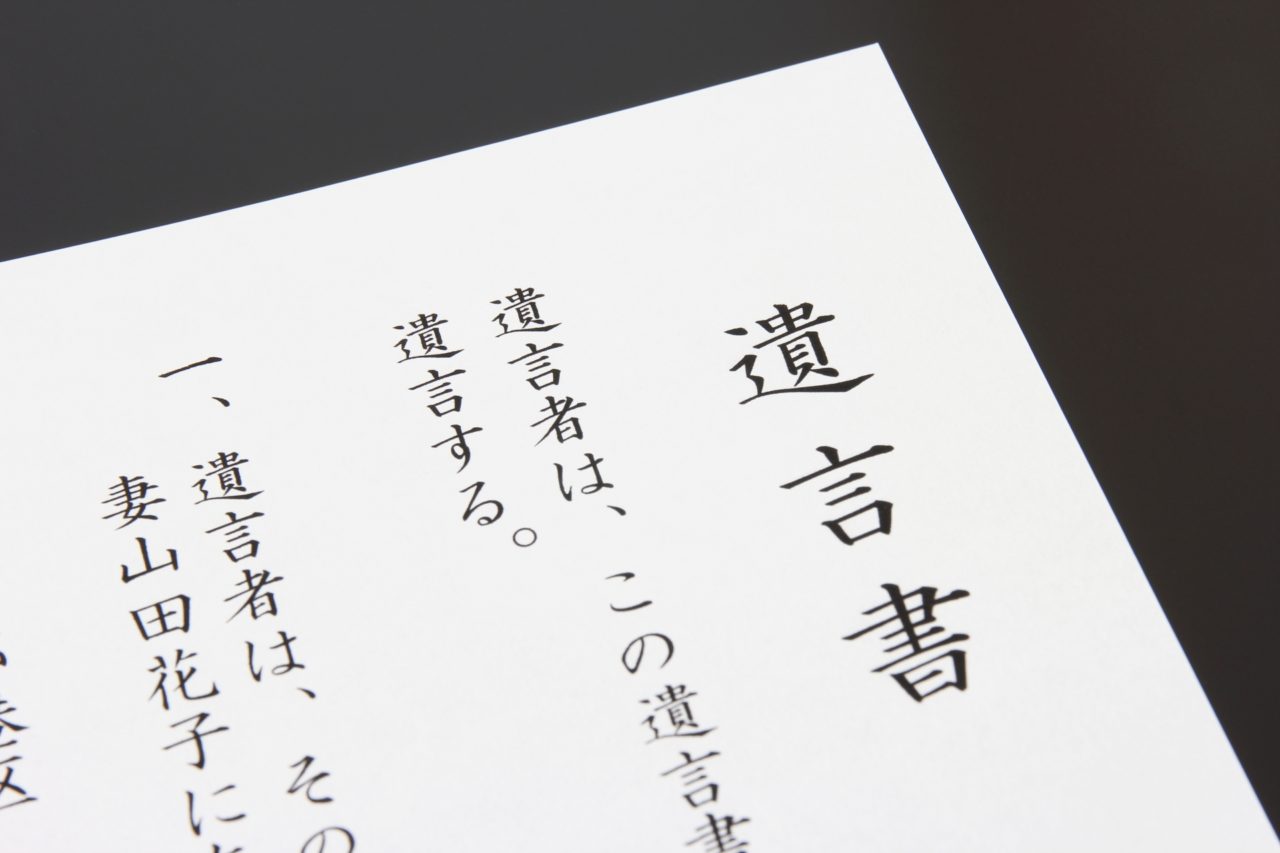

遺言書の検認とは

遺言書作成サポート

検認について

自筆証書遺言を発見した相続人は、遺言された方の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。

「検認」を受けなかった場合、遺言が無効になるわけではありませんが、検認をしないと登記所(法務局)が受け付けないので、不動産の名義変更ができません。

また、銀行でも預貯金の名義変更や払い戻しができないので、相続手続をするためには、この「検認」は必ず行わなければなりません。

遺言執行の際は、家庭裁判所に対し「検認済証明書」の発行を申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要)し、これを法務局や金融機関に提示いたします。

検認の流れ

![]()

![]()

![]()

まとめ

- ✔ 自筆証書遺言による遺言書を見つけた場合、勝手に開封せず家庭裁判所に検認の申立てをしてください。

- ✔ 検認をしなくても、遺言書の効力がなくなるわけではありませんが、相続手続きに支障をきたすことになります。

- ✔ 申立人以外の相続人は検認の期日に必ず出席しなければならないわけではありません。

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。

遺言書(案)を作成いたします

遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。

ぜひ、専門家にご相談ください。

財産目録を作成いたします

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。