法定相続情報証明制度について

相続サポート

法定相続情報証明制度とは

相続手続き(不動産の移転登記手続きや預貯金の払い戻しなど)をする際に被相続人(亡くなった人)と相続人の関係を証明するためにそれぞれの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)を取得し、手続きを依頼する窓口に提出します。

手続きを行う部署はそれら戸籍謄本を精査し相続人の確認作業を行います。

•

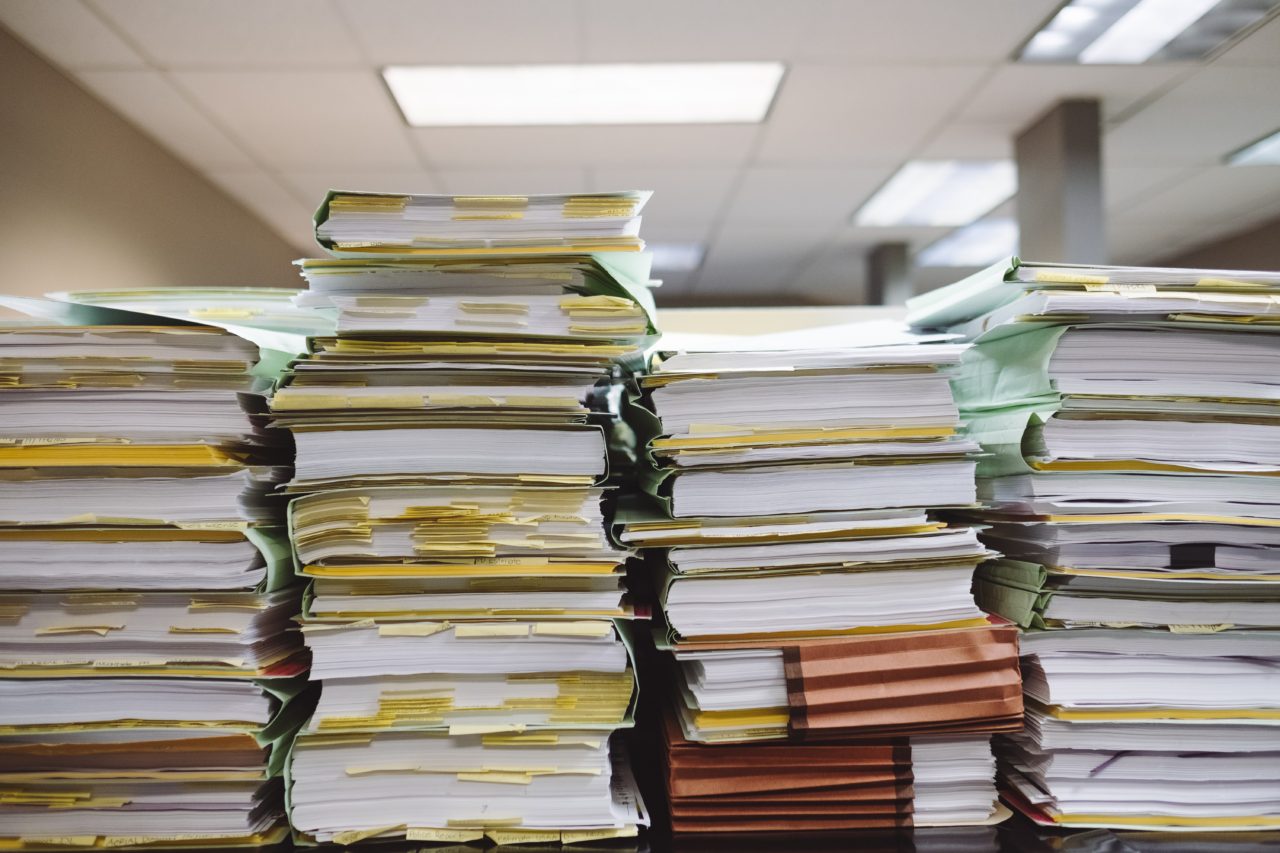

家族関係がシンプル(相続人が配偶者と子ども2人の場合など)であれば、提出する戸籍謄本の枚数も少なくて済みますが、相続人の数が多くなれば相当な量の戸籍謄本を提出しなければなりません。

また、手続きを行う側の確認作業にも時間がかかることになりますし、一度に一か所しか依頼することができません。

•

法定相続情報証明制度を利用することで、相続人側と手続きをする側のそれぞれの負担を大きく軽減することができます。

又、「法定相続情報一覧図の写し」は、何通でも無料で交付されますので、法務局での手続き(不動産の登記)や銀行での手続き(預貯金)を同時に進めることができます。

相続関係を証明する必要がある手続き

- 不動産の登記

- 自動車の登録変更

- 預貯金の名義変更、解約

- 株式の名義変更、解約

- 投資信託の名義変更、解約

- 相続税の申告

手続きの流れ

1.必要書類の収集

- 被相続人の戸除籍謄本(出生から亡くなるまでの連続したもの)

- 被相続人の住民票の除票

- 相続人全員の戸籍謄抄本

- 申出人の身分証明証(運転免許証のコピー、マイナンバーカードのコピー、住民票の写し等)

【場合により必要な書類】

- 各相続人の住民票の写し(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)

- 委任状(委任による代理人が申出の手続をする場合)

- 申出人と代理人が親族関係であることがわかる戸籍謄本(親族が代理する場合)

- 資格者代理人団体所定の身分証明書の写し(資格代理者が代理する場合)

- 被相続人の戸籍の付票(被相続人の住民票の除票を取得できない場合)

![]()

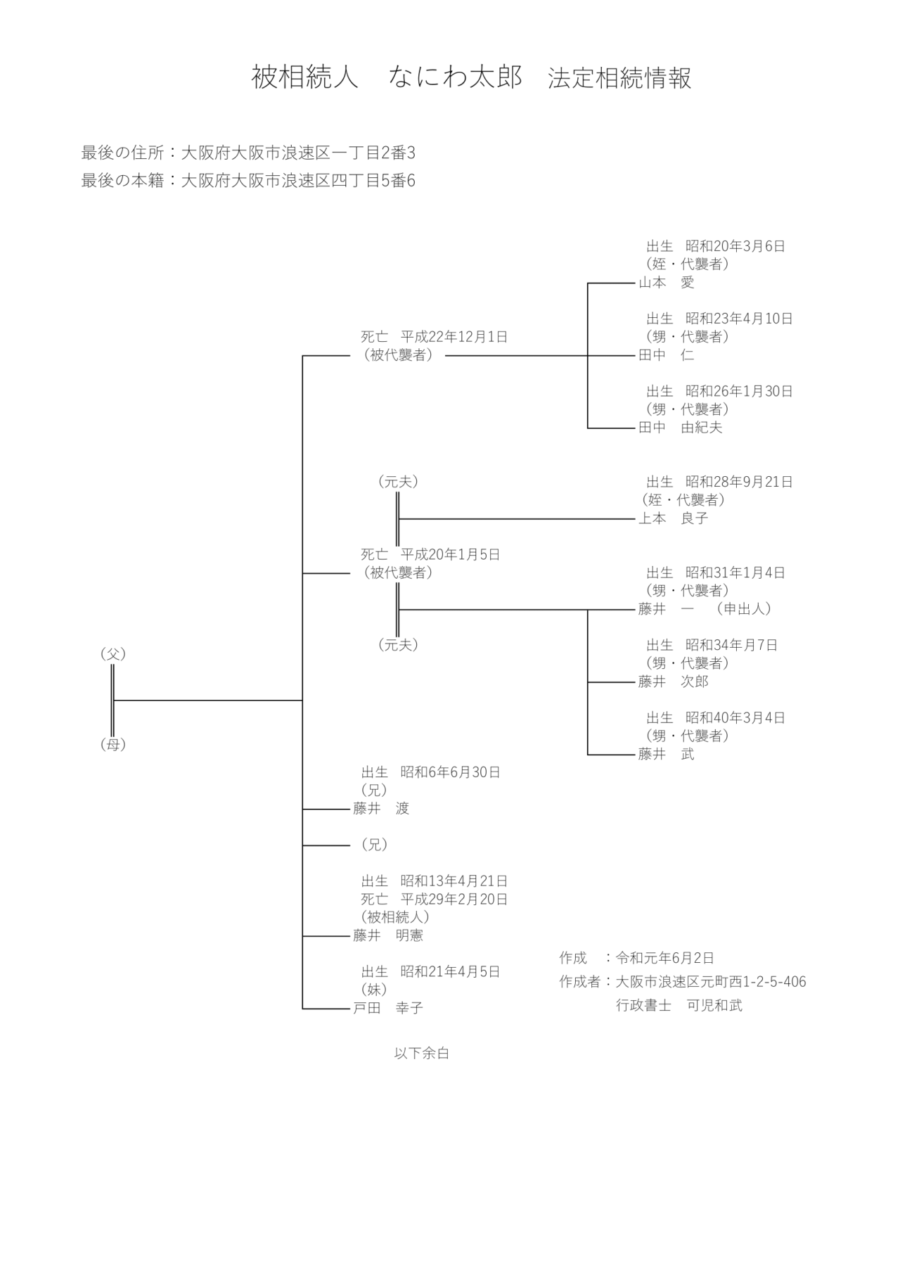

2.法定相続情報一覧図の作成

![]()

3.申出書の作成、法務局へ申出

作成する上での留意点

以下、法定相続情報一覧図の作成する上でのポイントです。

- A4サイズ(タテ)で作成する

- 用紙の下部5cmは空けておく(法務局が認証文を付すため)

- 被相続人の最後の本籍地の記載は任意

- 相続人の住所の記載は任意

- 死亡したものの氏名の記載は不要、続柄のみ記載

- 申出人(法務局に対して相続人を代表して法定相続情報一覧図作成の申出をする人)の氏名の後ろに“(申出人)”と記載する

- 相続放棄をした相続人がいる場合も氏名、住所、生年月日、続柄の記載は必要

- 推定相続人が廃除された場合は、記載しない

注意事項

被相続人や相続人が日本国籍を有しない場合など、戸籍謄本などを添付することができない場合は、この制度を利用することはできません。

まとめ

少々手間と時間はかかりますが、1度「法定相続情報一覧図」を作っておけば、手続きをする際の相続関係の証明はこれ一枚ですますことができます。

大変便利な制度ですので、利用しない手はないと思います。

【相続手続き】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください

みなとまち行政書士事務所では以下のような相続手続きのサポートをさせていただきます。

戸籍の収集をいたします。

法定相続人を確定するために一定の範囲内の親族の戸籍を収集することになります。

当事務所がお客様に代わって戸籍の収集並びに「法定相続情報証明書」の作成をいたします。

(ご参照:『法定相続情報証明制度について』)

遺産分割協議書(案)を作成いたします。

この遺産分割協議書(もしくは、遺言書)がないとその後の手続きを進めることができません。

ご要望があれば相続人の間に立って遺産分割協議の取りまとめをさせていただきます。

(ご参照:『遺産分割協議について』)

預貯金の払い戻し等、相続手続きを行います。

この記事を書いた人

みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。